火雞肉飯

嘉義といえば火雞肉飯です。

鶏ではなく、火鶏(七面鳥)です。

戦後に米軍が駐留したことをきっかけに、七面鳥の美味しさを知って、嘉義では七面鳥が食べられるようになったそうです。今回は、阿霞火雞肉飯と阿宏師火雞肉飯に訪問。

どちらも美味しくて、差はあまり感じなかったが、阿霞火雞肉飯のほうがしっとりして美味しかった。

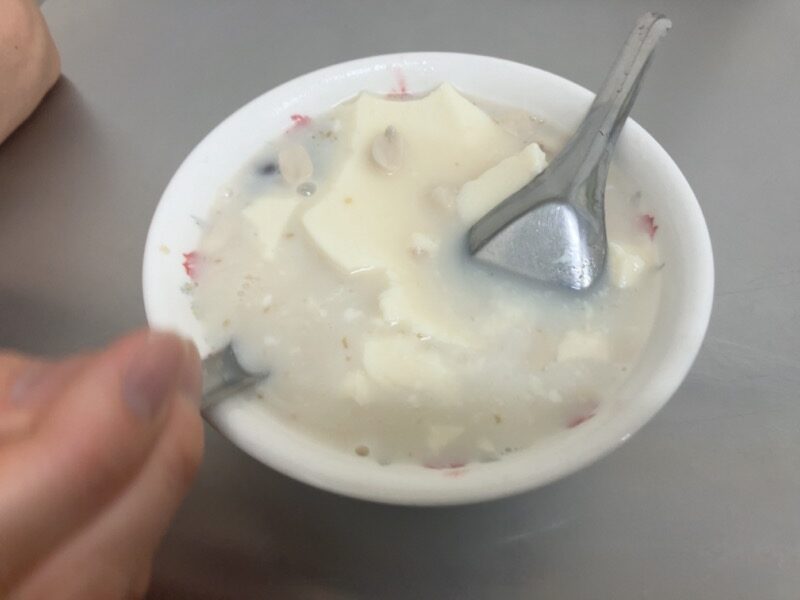

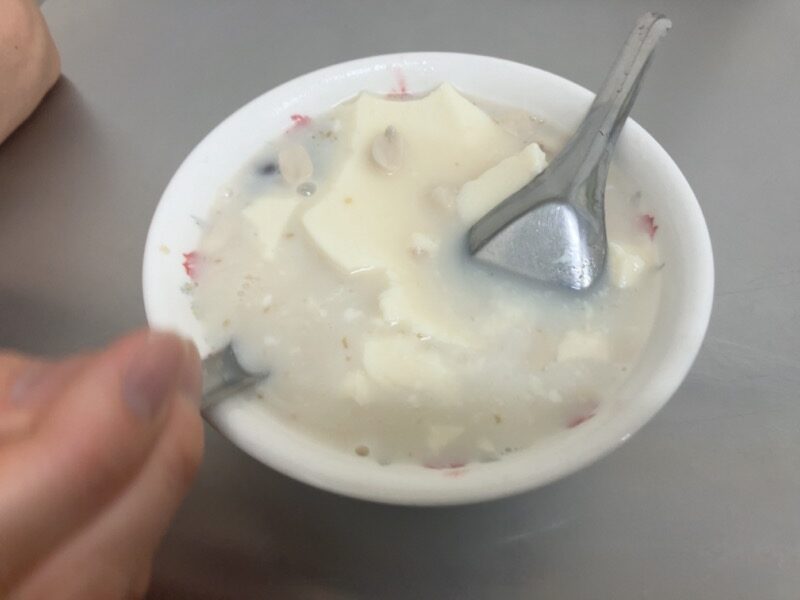

豆花

嘉義市内では品安豆花、阿我豆花。

お菓子

広島で活動する建築家 INPLACE 林健次郎のブログです。

嘉義といえば火雞肉飯です。

鶏ではなく、火鶏(七面鳥)です。

戦後に米軍が駐留したことをきっかけに、七面鳥の美味しさを知って、嘉義では七面鳥が食べられるようになったそうです。今回は、阿霞火雞肉飯と阿宏師火雞肉飯に訪問。

どちらも美味しくて、差はあまり感じなかったが、阿霞火雞肉飯のほうがしっとりして美味しかった。

嘉義市内では品安豆花、阿我豆花。

お菓子

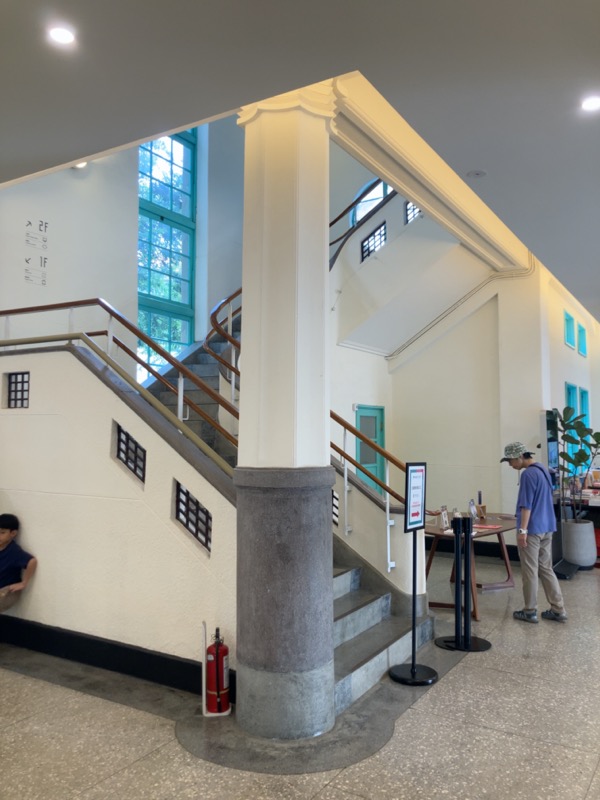

梅澤捨次郎設計1936 (昭和11)年建設。2020年嘉義市立美術館として改修、開館。

梅澤捨次郎が設計した建築は、台南のハヤシ百貨店、台北の台湾総督府専売局松山煙草工場(松山文創園区)など文化遺産として活用されているものが多いです。

タイルの扱いが巧みで、時代を超えて愛される風格と柔らかさが特徴といえます。極力当時のタイルや左官仕上を尊重しつつ、改修されています。時代を超えた建築愛を感じる建物です。

旧倉庫の展示室では、鈴木貴彦さんの「15年軌跡 #全球商店計畫 #回到嘉義」世界の様々な店を回って、それを厚紙模型にするというプロジェクト。前日に行った「国際肉粽」もちゃんと作品になっていました。

本館の新しくつくられた展示スペースでは、「懸置的界線」(中断された境界線という意味でしょうか?)

何采柔(Joyce Ho)のゆらゆら揺れる境界の柵の作品も面白かったですし、自宅の机の下や狭いところにゆっくり入っていく映像の作品も良かった。

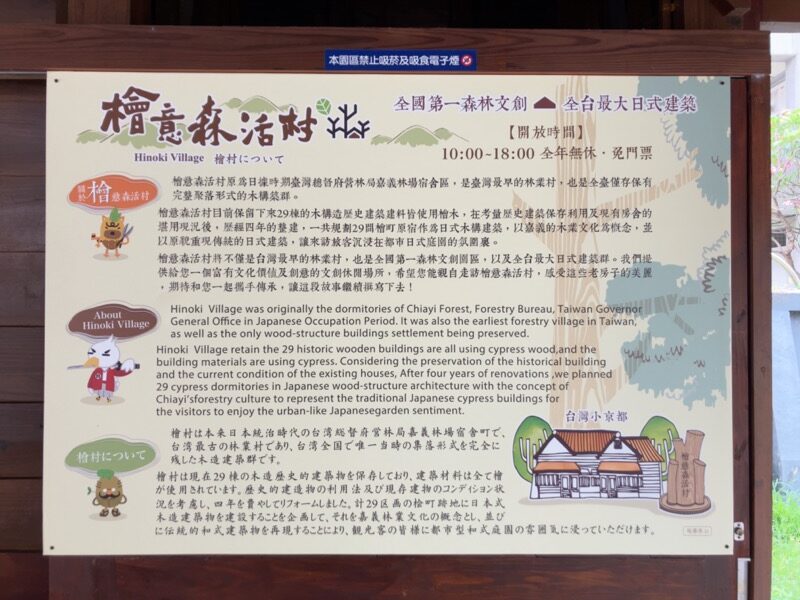

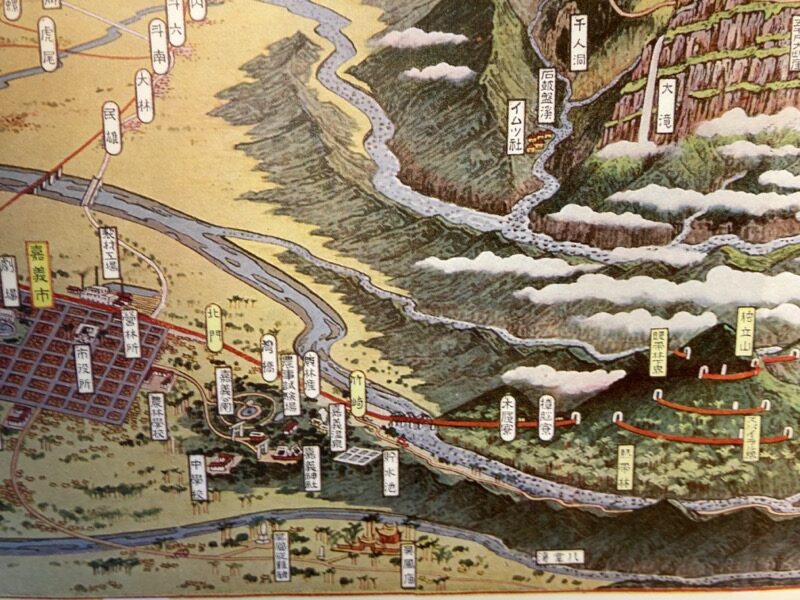

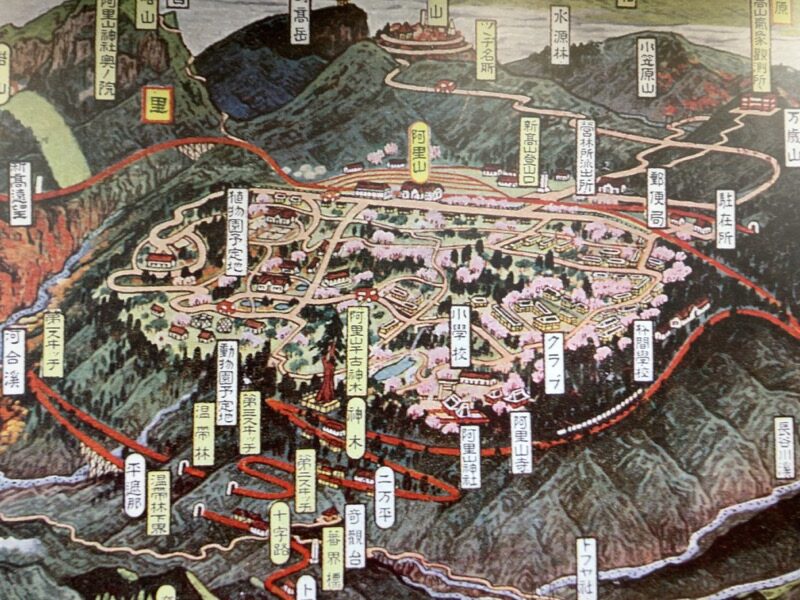

阿里山地域は、檜や楠(樟脳)など豊かな森林資源に恵まれていました。

日本統治時代に林業開発が進み、険しい山岳地帯を森林鉄道をつかって嘉義まで運び、製材をされて出荷されていました。

北門エリアには、営林局の職員や技術者たちの日式社宅が建ち並んでいました。

2000年代から林業関係施設跡は歴史遺産としての保存、整備がすすみ、旧檜町一帯は「檜意森活村」としてオープンしました。

ショップや飲食店が中心で、台湾の日式社宅をリノベした観光施設の初期のケースだと思います。

旧製材所跡にあるカフェ。

強いにわか雨が降ってきたので雨宿り。壁の古い地図が迫力ありました。

阿里山の山頂には桜を植えて、神社やお寺、学校を整備して、植物園や動物園の計画もあったようです。

日本統治時代の監獄で現存する唯一の施設のようです。

ここは、台湾の古いマジョルカタイルを展示している施設ですが、ここの活動を知ることもできます。

解体される古い建物から、タイルを持ち帰って再生したり、タイルの古い技術の研究や復元、出版やTV出演による普及活動など。

古い建物を改修するために、ここが再生したタイルを活用したりもしているようです。

旅先で自転車に乗ってぶらぶらするのは面白いので、可能な限りチャレンジしています。

台湾は自転車国なので、公共自転車の普及も早く、サイクリングロードやレンタル、整備拠点の整備もされていますし、自転車を分解することなく乗せることのできる列車もあります。

故宮博物館南院の北側に、台糖蒜頭糖廠があります。台湾最大の農業企業である台湾糖業公司の蒜頭工場の跡地を観光施設に改修したものです。小さな鉄道に乗ったり、アイスを食べたりするこじんまりした営業状態ですが、廃線となった鉄路をサイクリングロードにしているので、ここで自転車を借りてサイクリングをするのが目的でした。

木造の社宅も残っていますが、住んでいるのは一軒だけで、他は放置されていました。今は、どこの町でも日式社宅はきれいに回収されて観光施設にされているので、改修前の社宅が観れるのは貴重かも。

サトウキビ畑の間のサイクリングロードは、両側の街路樹のおかげで日陰を走ることができるので、とても気持ちいいです。

煉瓦造の四合院が多く残る農村の映画のロケ地にも行ってみました。

故宮博物館南院にも自転車で行きました。

ここは、小ぶりな展示室で小規模な展覧会をやってる形態でした。いつ行っても楽しめると思いますが、2度目、3度目にわざわざ行きたいという内容にも思えない感じで、週末でありながら混雑することなくほどほどという状況でした。

嘉義はこの故宮博物館南院を誘致して観光に力を入れたのだと思いますが、時間が経って少し息切れしている感じはします。

その後、旺萊山(PINEAPPLE HILL)の製造工場に隣接している鳳梨文化園区に向かいました。

見渡す限りパイナップル畑の中にある施設で、試食や買い物ができます。

嘉義市内にもいくつも店がありますし、台北の迪化街にも新たにオープンしています。台湾の農業界で最高の栄誉である神農賞も受賞していますので、これから注目のパイナップルケーキだと思います。

パイナップル1個から、パイナップルケーキ4個分の餡をつくるそうなので、甘みや風味も濃厚。

5月に台湾中部の嘉義に行ってきました。

かつて嘉義駅には国鉄と林業鉄道、製糖鉄道の三社の鉄道が乗り入れている唯一の駅でした。現在は国鉄と観光用となった阿里山鉄道が乗り入れています。製糖工場は停止したので、製糖鉄道も観光鉄道となって、故宮南院や高速鉄道駅まで運行されています。鉄道ファンもよく見かけました。

夜に到着した翌朝、国際粽で粽を買って阿里山鉄道(平日1日1便、休日3便)に乗って奮起湖に向かいました。9時出発、11時半に到着。ディーゼルの機関がが後ろから押すのでかなりガタガタ揺れました。世界三大山岳鉄道のようです。傾斜も急なので、一つの山をループ状に回って標高を稼いだり、奮起湖の後では、スイッチバックを何度も繰り返すようです。

阿里山鉄道は2週間前にチケット発売されますが、瞬時に売り切れます。7月には阿里山駅までの災害復旧が完了するそうなので、より人気は出そうです。

嘉義駅から北門駅を過ぎると、檳榔樹が目立つ田園地帯となりますが、険しい丘陵地を登っていくと、茶畑が増えていきました。

阿里山エリアは標高が高く霧も多い地形なので、高品質のお茶の生産に適してるようです。

お昼は奮起湖大飯店の弁当にしました。アルミの弁当箱の店です。

奮起湖の老街から坂を下るとさらに古い街である老老街があります。

阿里山鉄道が開通した時期である、大正2年に建てられた雑貨屋さんなど街並みが残っています。

雑貨屋さんの7代目であるオーナーが、珈琲豆栽培をしながら、大姑媽阿里山咖啡を営業しています。

水洗珈琲をいただきました。

高山茶もこちらで購入。$500/150gなので、$2000/斤。阿里山ではおおむねこの値段で揃っていました。

林芳製茶所は2021年には烏龍茶の賞を三つもとって三冠王になった製茶所のようですから、飲むのが楽しみです。